-에너지는 미래적 관점에서 봐야

-기술 발전 가능성, 현실 문제, 환경 이슈 변화 동시에 살펴야

최근 디젤 승용 구입자 가운데 망설이는 사람이 적지 않다고 한다. 이미 수입차는 디젤에서 가솔린 및 하이브리드로 수요가 이동하는 중이고, 국산차도 가솔린 SUV를 찾는 이들이 늘어나고 있다. 하지만 요즘 나오는 디젤이 환경친화적이지 않다는 주장은 미래적 관점에서 다시 살펴봐야 할 측면도 분명 존재한다. 이미 유로6 D스텝 규제를 앞서 충족하고 있어서다. 게다가 하이브리드 시스템의 디젤 탑재가 이뤄지면 질소산화물 논란은 더 이상 필요 없을 지도 모른다. 그래서 디젤은 아직 죽지 않았고, 앞으로도 죽지 않을 것으로 전망하는 전문가도 적지 않다.

지난 2016년 카이스트 문술미래전략대학원 이광형 교수는 한 신문 칼럼에서 '미래입법' 개념을 언급했다. 현재 법을 개정하되 발효 시점을 미래로 명시하자는 제안이다. 이 경우 법률이 효력을 발휘하기까지 물리적 시간이 있어 직접적인 이해 갈등은 순화되기 마련이다. 예를 들어 지금 논란이 되는 자가용 승차공유 문제 또한 법률에서 허용하는 시점을 미래의 특정 시간으로 설정하되 법은 지금 바꾸는 행위를 일컫는다. 승차공유 반대 입장은 그 사이 경쟁력을 높이며 대비할 수 있고, 새롭게 유상운송 시장에 진입하려는 기업 또한 진출 시점에 맞춰 전략을 짜면 된다.

갑자기 미래입법을 떠올린 이유는 앞서 언급한 승용 디젤 억제 정책 때문이다. 지금이야 배출가스의 여러 종류 가운데 미세먼지 줄이기에 정책 초점이 맞추어져 있지만 글로벌 시장은 언제든 이산화탄소 규제로 돌아설 수 있어서다. 이 경우 디젤을 외면한 기업은 오히려 직격탄을 맞을 수 있다. 디젤차 미세먼지를 가장 많이 내뿜는 도로이동오염원인 버스와 트럭 등의 억제는 바람직하지만 이미 배출가스 규제를 충족하는 디젤 승용마저 짓누르는 것은 바람직하지 않다는 의미다.

이와 관련, 카이스트 배충식 교수는 '자동차 기술별 적합성 비교 분석'이라는 자동차공학회 연구보고서를 통해 흥미로운 주장을 펼쳤다. 2000년대 '미래형 자동차 개발 사업'을 추진할 당시 예측했던 시나리오가 2015년 기준으로 되돌아보면 크게 잘못됐다는 지적이다. 2004년만 해도 10년 후인 2015년에 하이브리드와 전기, 수소전기차 등이 글로벌 시장에 많이 공급될 것으로 예상했지만 오히려 그 사이 내연기관만 무려 42% 증가했고, 하이브리드는 목표보다 93%나 적게 판매됐기 때문이다. 당시 새로운 동력원을 대비하지 않으면 자동차산업 경쟁에서 빠르게 도태될 것처럼 호들갑(?)이 있었지만 에너지 공급의 문제, 사회 구조 및 도시의 변화, 교통 체계의 개편, 제도적 뒷받침의 부족 등이 맞물리며 예상만큼 속도를 내지 못했다. 물론 속도를 높이려는 노력이 없었던 것도 아니다. 그러나 BEV 또는 수소전기차, 하이브리드 등의 보급은 단순한 동력 전환이 아니라 이동 수단을 비롯해 새로운 이동 수단의 정착, 그리고 이용자들의 생활 패턴 변화 등 한 마디로 산업사회의 구조를 바꾸는 것과 직결돼 좀처럼 속도가 오르지 않았다는 뜻이다. 따라서 오는 2030년까지도 내연기관 기반의 자동차 시장의 변동성은 여전히 낮다는 주장이다.

그리고 근거는 국제에너지기구(IEA) 예측에서 찾았다. IEA는 지난 2016년 기준 2050년에도 수송 도로부문에서 여전히 화석연료 기반의 내연기관이 우세하되 도시는 전기차, 비도시는 바이오연료로 일부 대체될 것이라는 전망을 발표했다(Energy Technology Perspectives 2016, IEA). 따라서 지금 당장 내연기관 기술 개발에 소홀한 것은 오히려 미래 자동차산업 경쟁력에서 발목을 잡을 수 있다고 설명했다.

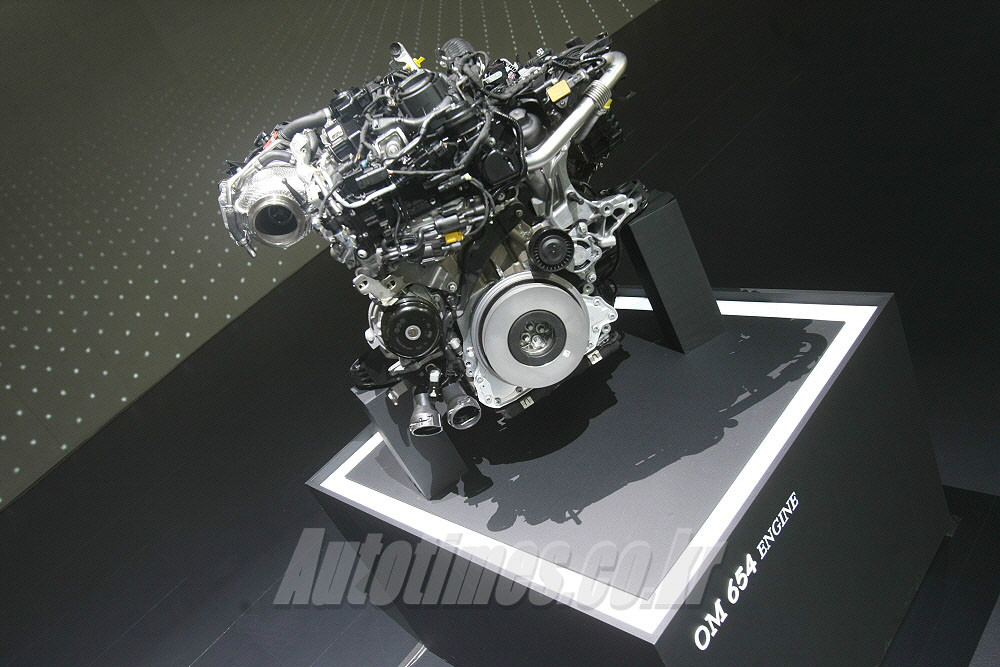

이런 이유로 디젤을 결코 놓지 않겠다는 글로벌 기업도 적지 않다. 특히 세계 최초 승용 디젤을 개발했던 메르세데스 벤츠는 디젤 플러그인 하이브리드로 가솔린 및 LPG보다 배출가스를 적게 만들 수 있다며 디젤 포기 불가를 선언했다. 아직까지 배터리 전기차를 위한 전력 생산 과정을 들여다보면 그다지 친환경이 아니라는 분석 탓이다. 이 경우 BEV보다 오히려 디젤이 친환경일 수 있다는 점을 간과하지 않는다. 그래서 2020년 중반 내연기관 탑재 중단을 선언한 일부 제조사도 그 사이 다시 바뀔 가능성은 여전히 대비하고 있다.

-글로벌 배출가스 초점, 언제든지 변할 수 있어

-모든 동력원 기술, 골고루 발전 시켜야

한국도 예외는 아니다. 현재 등장하는 국산 디젤 승용의 배출가스 기준은 이미 유로6 중에서도 C등급을 모두 충족시키고 있다. 참고로 2014년부터 적용된 유로6 디젤차 배출 기준은 초기 A단계에서 실험실 내 시험 기준을 강화한 B단계, 그리고 실제 도로에서 달리며 배출가스를 측정하는 C단계가 적용되는 중이다. 이어 2020년에는 C단계보다 배출가스를 절반 가까이 줄인 D단계로 이어지게 된다. 이 경우 가솔린 및 LPG보다 오히려 배출가스가 적을 수 있다는 목소리도 적지 않다. 현대기아차를 비롯해 디젤이 대부분인 쌍용차도 2020년 이후 시행될 ㎞당 50㎎ 이하의 질소산화물 배출 규제를 준비 중인데, 이는 미래 동력 전환의 시대가 그만큼 빨리 오지 않을 것이란 전망 때문이다. 전기와 수소분야 과학자들이 어드밴스드(Advanced) 기술을 주장하며 빨리 가야 한다고 역설하지만 벤츠와 마찬가지 이유로 디젤을 놓지 않는 것이다.

현재 미세먼지로 표현되는 질소산화물 억제는 사실 국민 보건의료 측면이 작용해 만들어진 프레임이다. 그러나 이산화탄소는 지구 전체의 기후변화를 일으키는 것이어서 초점 자체가 다시 이동할 가능성은 늘 남아 있다. 이런 가운데 BEV를 위한 전력은 발전원의 변화 속도가 중요하기 마련이지만 에너지 체계는 하루 아침에 바뀌지 않는다. 그래서 자동차 또한 동력의 변화가 느리기 마련이고, 이 경우 이산화탄소를 줄이자는 공감대가 강하게 형성됐을 때 대안은 디젤이 될 수밖에 없다. 다만, 이 때는 디젤 하이브리드 등이 주목받게 된다는 의미다.

국회에서 잠시 제동이 걸렸지만 디젤의 대안으로 현재 한국이 선택한 수송 에너지는 LPG다. 물론 버스와 상용차의 주행거리와 배기량 등을 감안할 때 상대적으로 오염물질이 덜 포함된 에너지로 바꾸는 것은 맞는 방향이다. 그러나 승용 디젤마저 무조건 규제하는 게 과연 옳은 정책인가를 곱씹어보면 고개를 갸우뚱하지 않을 수 없다. 오래된 디젤은 문제가 있지만 요즘의 디젤 엔진은 오히려 가솔린 GDI보다 배출가스가 적다는 근거가 속속 밝혀지고 있어서다. 따라서 디젤 억제도 노후화 된 상용차 교체에 집중하는 게 효과적이다. 주행거리는 물론 배기량 자체가 커서 연료 소모량이 많기 때문이다. 반면 유로6 C스텝을 충족하는 승용 디젤을 억제하는 것은 다소 과도한 측면이 없지 않다. 디젤 억제는 미래 산업 경쟁력을 예측해 결정할 문제이지 당장의 현상만을 반영해선 안 되기 때문이다.

박재용 자동차칼럼니스트(이화여대 연구교수)

출처-오토타임즈

<본 기사의 저작권은 오토타임즈에 있으며, 무단 전재 및 재배포를 금합니다>